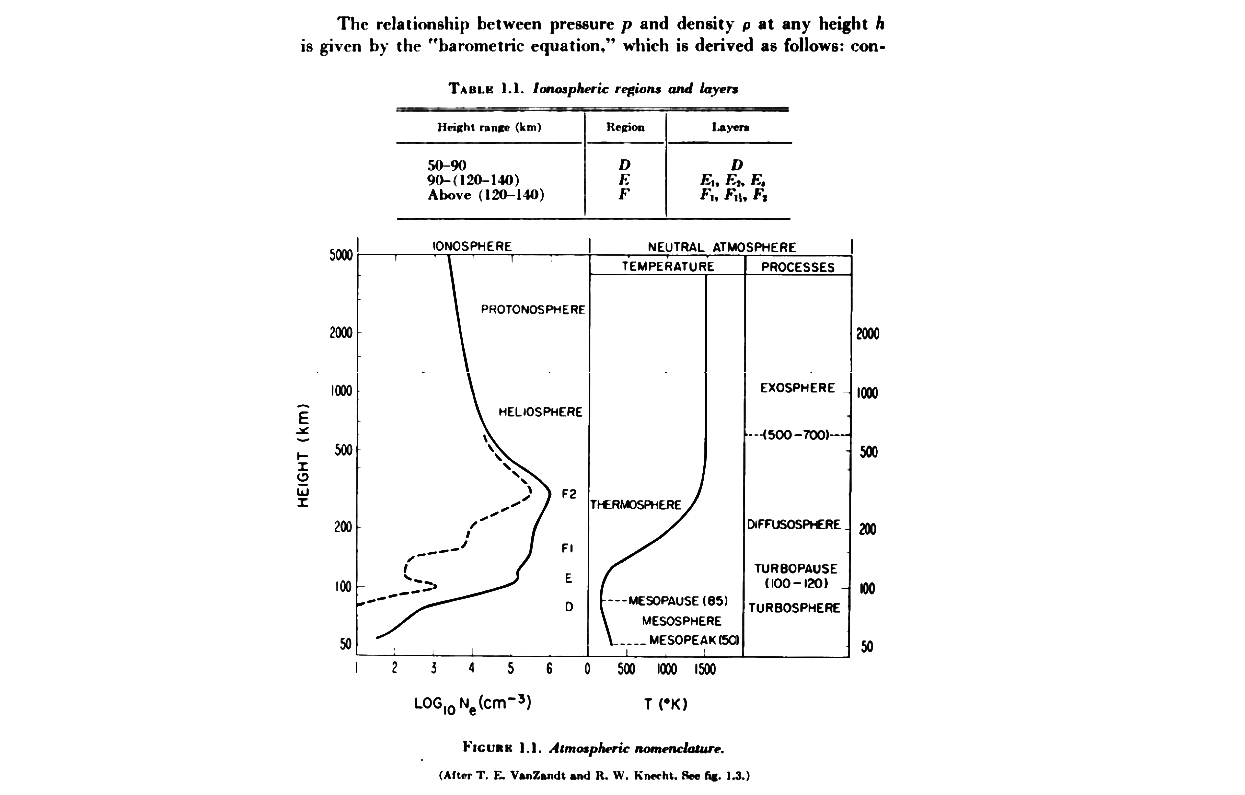

L’ionosphère n’est pas uniforme.

Considérez l’ionosphère comme un bâtiment à trois étages, chacun ayant son propre comportement et son rôle spécifique dans la propagation de vos signaux GNSS.

Drag

- Anomalie hivernale : Pourquoi votre GNSS est-il moins précis en hiver ?

- Anomalie hivernale : Pourquoi votre GNSS est-il moins précis en hiver ?

- Anomalie hivernale : Pourquoi votre GNSS est-il moins précis en hiver ?

- Anomalie hivernale : Pourquoi votre GNSS est-il moins précis en hiver ?

- Anomalie hivernale : Pourquoi votre GNSS est-il moins précis en hiver ?

- Anomalie hivernale : Pourquoi votre GNSS est-il moins précis en hiver ?

- Anomalie hivernale : Pourquoi votre GNSS est-il moins précis en hiver ?

- Anomalie hivernale : Pourquoi votre GNSS est-il moins précis en hiver ?

- Anomalie hivernale : Pourquoi votre GNSS est-il moins précis en hiver ?

- Anomalie hivernale : Pourquoi votre GNSS est-il moins précis en hiver ?

Anomalie hivernale : Pourquoi votre GNSS est-il moins précis en hiver ?

Défilez et Explorez

Anomalie hivernale

Pourquoi votre GNSS est-il moins précis en hiver ?

Vous l’avez peut-être remarqué : certains jours d’hiver, votre récepteur GNSS semble moins fiable, alors que le soleil brille et que l’activité solaire est calme. Alors, d’où vient ce mystère ? La réponse se trouve à plus de 200 km au-dessus de nos têtes, dans une couche invisible mais fascinante : l’ionosphère.

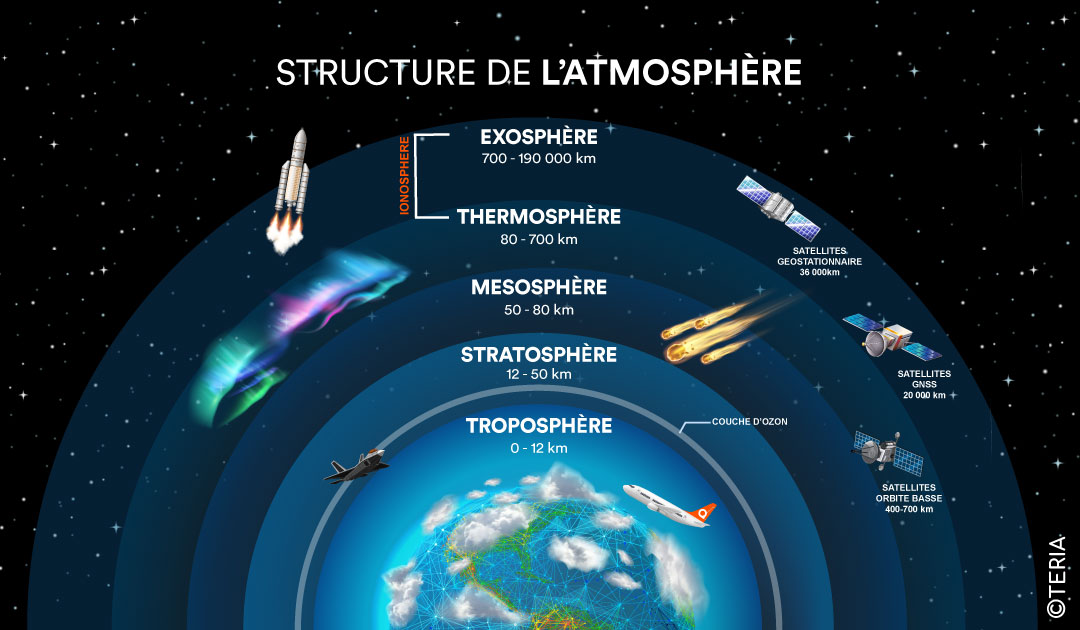

L’ionosphère : l’invisible gardienne de nos signaux

Imaginez une immense couche d’atmosphère s’étendant de 60 à 1000 km au-dessus de la surface de la Terre. Il s’agit de l’ionosphère, une zone où les rayons du soleil sont si puissants qu’ils arrachent littéralement des électrons aux atomes, créant ainsi un plasma électrique.

Cette couche à un fort impact sur nos systèmes de positionnement par satellite.

Voici le problème : les signaux GNSS qui traversent cette zone sont perturbés par ces particules chargées.

Comme la lumière qui se déforme en traversant l’eau, les signaux des satellites sont ralentis et déviés, ce qui crée des erreurs de positionnement.

Le saviez-vous ?

L’ionosphère est composée de trois couches distinctes, chacune ayant ses propres caractéristiques.

Les 3 étages de l’ ionosphère

La couche D (50-90 km)

L’étage discret

La plus basse des trois couches, elle a peu d’impact sur les signaux GNSS fonctionnant à des fréquences plus élevées (bande L). Sa densité électronique est faible et, le jour, sous l’effet des rayons X solaires, il contribue légèrement à l’absorption atmosphérique. Mais voici ce qui est fascinant : la nuit, il disparaît presque complètement ! Sans le bombardement constant des rayons solaires, les électrons se recombinent rapidement avec les ions, et la couche D disparaît jusqu’au prochain lever de soleil. Pour le GNSS, c’est la couche la moins préoccupante.

La couche E (90-150 km)

La zone de transition

Située au centre, cette couche est le théâtre d’une activité ionisante constante grâce aux rayons UV et X du soleil. Sa densité d’électrons est modérée et commence à avoir un impact mesurable sur les signaux GNSS, bien que limité. Un phénomène intéressant s’y produit : la couche E sporadique, des poches d’ionisation intense et imprévisible qui apparaissent soudainement, souvent causées par des vents de haute altitude ou des pluies de météorites. Ces événements peuvent occasionnellement perturber le positionnement du GNSS. La nuit, bien que son ionisation diminue, elle ne disparaît jamais complètement grâce à l’influence des rayons cosmiques.

La couche F (150-1000 km)

La clé de voûte du GNSS

C’est ici que se joue le sort de vos signaux GNSS ! La couche F est la plus épaisse et la plus ionisée des trois. Elle contient la plus forte concentration d’électrons libres de toute l’ionosphère. Pendant la journée, elle est divisée en deux sous-couches distinctes :

– F1 (150-200 km): La couche inférieure, qui n’apparaît que pendant la journée. Elle contribue modérément aux perturbations ionosphériques du GNSS.

– F2 (200-1000 km): C’est la couche la plus haute et la plus dense en électrons. Elle persiste jour et nuit (contrairement à la couche F1 qui disparaît après le coucher du soleil). La couche F2 contient jusqu’à 10 fois plus d’électrons que les autres couches. C’est pourquoi elle a la plus grande influence sur la vitesse de propagation des signaux GNSS.

C’est dans la couche F2, la couche la plus haute, que se joue la stabilité des signaux GNSS. Et c’est là qu’intervient l’anomalie hivernale.

Lorsqu’un signal GNSS voyage d’un satellite à votre récepteur au sol, il traverse l’ensemble de l’ionosphère. Mais il passe le plus clair de son temps dans la couche F2, qui est la plus épaisse. Plus il y a d’électrons, plus le signal est ralenti et dévié. La couche F2 contient des densités d’électrons qui peuvent atteindre plusieurs millions d’électrons par centimètre cube en période d’activité solaire intense. Ce ralentissement se traduit par un retard dans le temps de propagation du signal, ce qui fausse le calcul de la distance entre le satellite et votre récepteur.

Résultat : une erreur de positionnement pouvant aller jusqu’à plusieurs mètres sans correction !

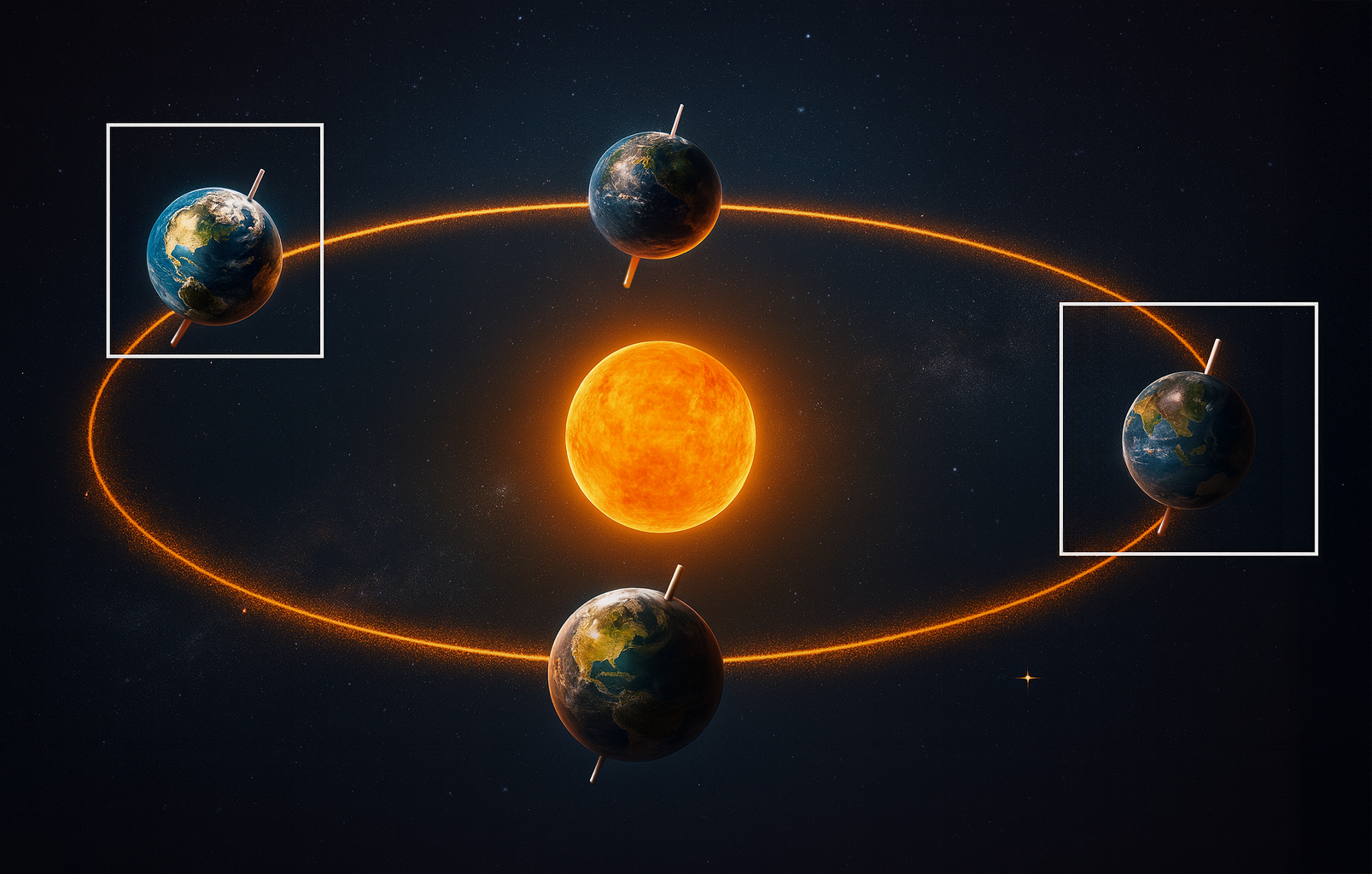

L’anomalie hivernale: Quand l’hiver vous prend par surprise

La clé de cet étrange phénomène réside dans la composition chimique de l’ atmosphère et ses mouvements :

- En été: L’atmosphère se dilate sous l’effet de la chaleur. Plus d’azote (N₂) monte en altitude. Or, l’azote est un « tueur d’électrons »: il favorise leur recombinaison, réduisant ainsi leur durée de vie dans l’ionosphère.

- L’hiver: L’atmosphère se contracte. La couche F2 descend dans des régions où il y a moins d’azote. En conséquence, les électrons survivent plus longtemps, même s’il s’en crée moins.

Le rapport oxygène/azote (O/N₂) devient donc crucial. Plus il y a d’oxygène par rapport à l’azote, plus les électrons persistent. Et en hiver, ce rapport est favorable.

« Avertissement : L’anomalie hivernale est particulièrement intense lors des années de maximum solaire, telles que 2024 et 2025. Les tempêtes géomagnétiques amplifient encore le phénomène »

Qu’est-ce que cela signifie pour vous?

Plus de densité d’électrons dans l’ionosphère = plus d’interférences sur les signaux GNSS = des erreurs de positionnement potentiellement plus importantes.

C’est mathématique !

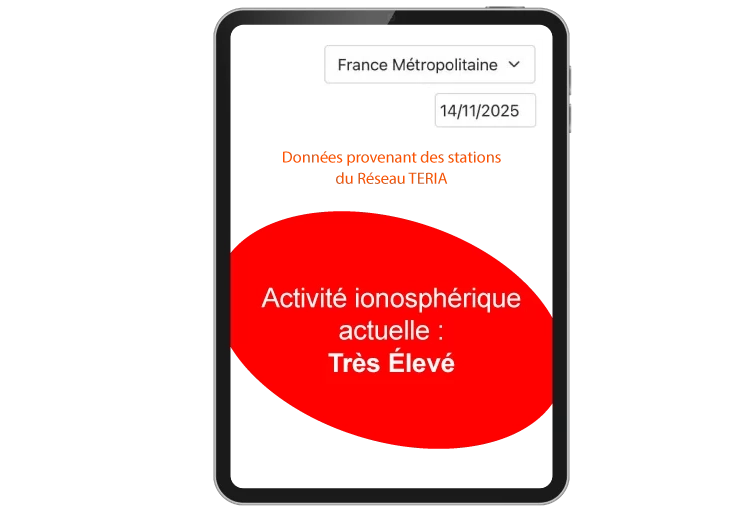

Mais pas de panique ! Chez TERIA, nous avons testé ce phénomène de manière approfondie avec notre récepteur PYX et notre réseau de stations de référence.

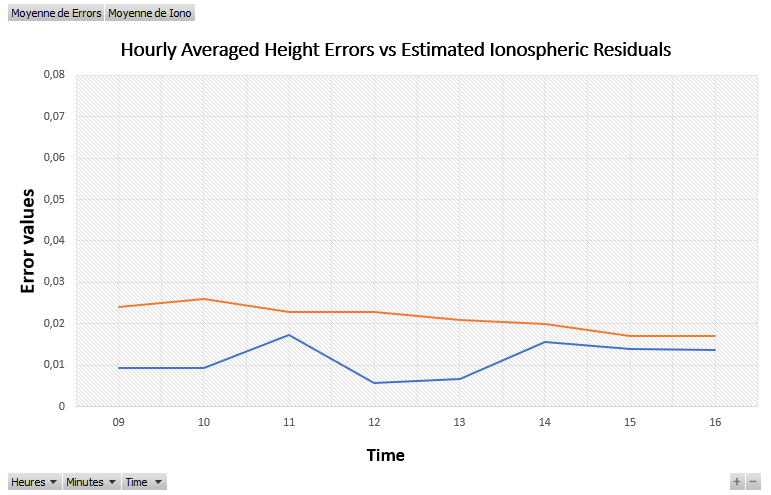

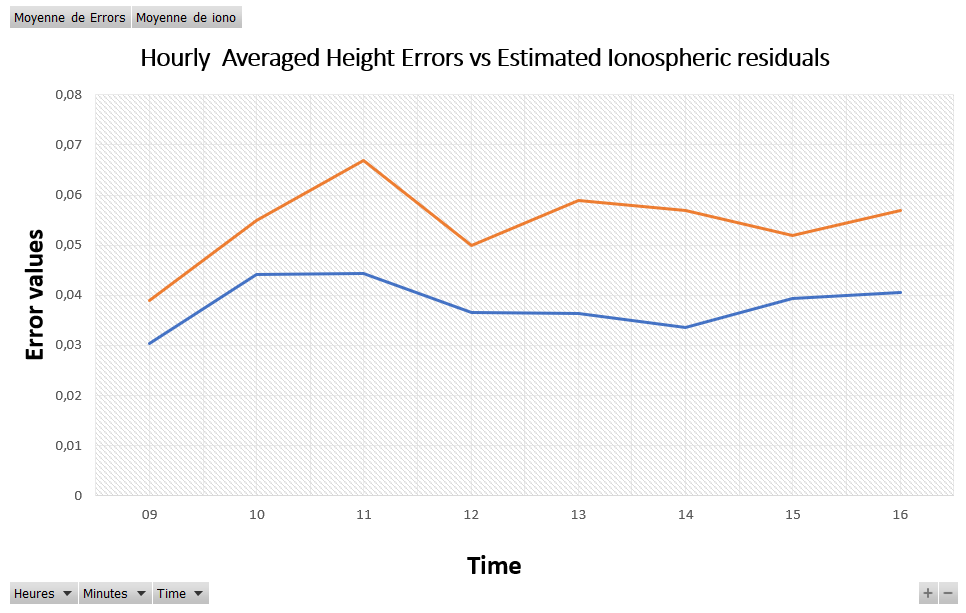

Nos tests : été vs hiver 2025

Nous avons comparé l’activité ionosphérique entre l’été et l’hiver 2025, au plus fort du maximum solaire. Notre réseau NRTK (Network Real-Time Kinematic) a joué un double rôle :

- Analyser les perturbations ionosphériques en temps réel

- Fournir des corrections instantanées au récepteur PYX pour compenser ces perturbations

/ 02

Figure 1 : En été (25 août 2025), les perturbations ionosphériques (courbe orange) et les erreurs de hauteur (courbe bleue) restent faibles. Des conditions idéales pour la précision du GNSS.

Figure 2 : En hiver (7 février 2025), l ‘activité ionosphérique explose ! Les résidus ionosphériques estimés (courbe orange) sont beaucoup plus élevés et les erreurs de hauteur (courbe bleue) augmentent en conséquence. L’anomalie hivernale est clairement visible.

Réponse de TERIA

Voici la bonne nouvelle : même dans les conditions hivernales les plus difficiles, lorsque l’anomalie était à son maximum, notre système de correction a maintenu les erreurs de positionnement en dessous de 5 cm!

Comment y est-il parvenu ? Grâce à trois éléments clés :

- Un réseau dense et robuste de stations de référence qui surveillent en permanence l’ionosphère

- La Qualification de la donnée, nos serveurs intelligents utilisent différents algorithmes pour estimer les perturbations ionosphériques, en adoptant une approche pessimiste (en surestimant légèrement l’impact pour garantir la stabilité).

- Les corrections en temps réel sont transmises instantanément au récepteur PYX et aux utilisateurs de TERIA

Résultat : vous bénéficiez d’une précision centimétrique stable, quelle que soit la saison.

dans tous nos tests, la courbe bleue (erreurs réelles) reste inférieure à la courbe orange (estimation pessimiste).

Cela confirme que notre système vous protège efficacement, même dans les pires scénarios grâce à la Qualification des données.

La qualification des données est une innovation développée par TERIA pour garantir le niveau de précision de ses utilisateurs. Cette fonctionnalité est gratuite et accessible via les applications TERIA

Pour en savoir plus, lisez cet article :

Avez-vous apprécié cet article?

N'hésitez pas à le partager.